शानी अपने पात्रों और उनके परिवेश के लिए एक ख़ास तरह की समझ देते हैं, ऐसी समझ जो सिर्फ़ हमदर्दी को जन्म देती है। इसके बावजूद शानी न तो कभी जज़्बात में बहते हैं और न ही आत्मग्लानि के शिकार होते हैं, उल्टे वह बेहद सहज भाव से पूरे अधिकार के साथ कहानी बयां करते हैं। नतीजतन हम भारतीय मुसलमान के बारे में एकतरफा सामाजिक शोध से नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में पाई जाने वाले मानवीय परिस्थितियों के सजीव और झकझोरने वाले रुप से रुबरु होते हैं।

काला जल भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की पहली प्रामाणिक गाथा है, वह वर्ग जिसे हम भारतीय मुसलमान के नाम से जानते हैं। सदियों से भारतीय मुसलमानों को शासक, नवाब, दरबारी और सुसंस्कृत अभिजात वर्ग की तरह पेश (चित्रित) किया गया है लेकिन शानी का उपन्यास “काला जल’’ ने उन्हें उसी रुप में दिखाया है जो वो हैं, जाने पहचाने और सशंकित वो लोग जो ज़ाती और सामाजिक जद्दोजहद करते नज़र आते हैं, उनकी मासूम सफलताएं और शर्मनाक त्रासदियां, छोटी-छोटी ख़ुशियां और बड़े-बड़े ग़म, उनके जुनून लेकिन साझा पहचान।

लेकिन काला जल को एक मुस्लिम उपन्यास कहना भी गलतबयानी होगी। ये दो परिवारों के उन लोगों की कहानी है जो सिर्फ़ भारतीय परिवेश के ही हो सकते है और इसलिए ये मूलत: एक भारतीय उपन्यास है। लेकिन इसे सिर्फ़ एक भारतीय उपन्यास भी कहना ग़लत होगा। तीन पीढ़ियों के टूटने और बिखरने की कहानी दुनिया के किसी भी हिस्से की हो सकती है।

‘सांप और सीढ़ी’ आज़ादी के बाद तेज़ी के साथ बदलते हुए समाजार्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। लगभग 1948-49 के समय संदर्भ से इसकी कहानी आरंभ होती है। यह वह दौर है जब विकास के नये नये प्रयोग शुरु हो रहे थे। ये प्रयोग लोगों की ज़मीनी ज़रुरतों को नज़रअंदाज़ करके किए जा रहे थे। इस तथाकथित विकास की सबसे बड़ी अलामत है गांव का नगरीकरण। गांव का केवल ऊपरी ढांचा ही नहीं बदला बल्कि पारंपरिक पेशे भी उजड़े हैं। स्थानीय संस्कृति और लोकजीवन छिन्न भिन्न हुए हैं और जीवन की सहज लय में व्याघात पैदा हुआ है। सामाजिक परिवेश में घटित हो रहे इन चाहे-अनचाहे परिवर्तनों के दौर को हम संक्रमण काल के रुप में जानते हैं।

शानी उपन्यास की भूमिका मे लिखते हैं: “इसकी कहानी संक्रमण की है या संक्रमण की ज़द में आये हुए एक छोटे से गांव की। यह है वर्तमान छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाक़े का कस्तूरी नामक गांव। इस तरह यह एक गांव के रुपांतरण की कहानी भी है।“

‘सांप और सीढ़ी’ उपन्यास हमें यह भी बताता है कि संक्रमण के दौरान बाज़ार का स्वरुप किस तरह बदलता है। सेठ-साहूकारों और खदान के ठेकेदारों की मिलीभगत से बुनकरों के करधे बंद होने लगते हैं। सेठ लोग बुनकरों को सूत और धागा देना बंद कर देते हैं। इस समाजार्थिक बदलावों का प्रतिफूलन कस्तूरी गांव के लोगों के सोच और व्यवहार में होता है। आज़ादी के बाद की सच्चाई को शानी ने बड़ी विश्वसनीय और कलात्मक रुप में प्रस्तुत किया है।

शानी की ख़ूबी यह है कि गांव के तिरोहित होते जाते की स्तिथियों के बीच एक स्त्री यानी धान मां की त्रासद प्रेम कहानी को भी बुनते चलते हैं। यह धान मां और हीरा सिंह की प्रेम कहानी है। यह बुनावट इतनी सघन है कि उपन्यास के किसी संदर्भ को धान मां से अलग करके समझा ही नहीं जा सकता। धान मां की विडंबना यह है कि वह अपने बेटे को उसके पिता का नाम नहीं दे पाती। यहां उपन्यासकार का अभीष्ट यह है कि सिर्फ़ गांव का स्वरुप ही नहीं बदल रहा है, इस संक्रमण की ज़द में संबंधों की बुनियादें भी हिल रही हैं। शानी यह बताने में सफल हुए हैं कि आज जो सामाजिक परिदृश्य बन रहा है, वह व्यक्ति को अकेलेपन की ओर धकेलने वाला है।

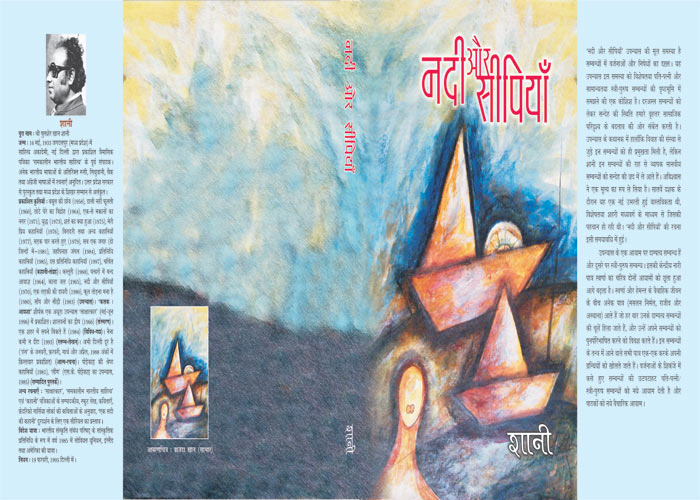

‘नदी और सीपियां’ उपन्यास में शानी विशेषतया पति-पत्नी और समान्यतया स्त्री-पुरुष के संबंधों को प्रश्नांकित करते हैं। वे हमारी समाज व्यवस्था में जड़ीभूत हो चुके संबंधों को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। इसे हम स्त्री-परुष संबंधों के रुढ़ और स्थापित अर्थों के अन्यत्व की तलाश भी कह सकते हैं। इन संबंधों को लेकर जितना और जिस कोण से हम देख पाने के आदी हैं, सच्चाई उससे बाहर भी है। हम प्राय: इस अर्थ के अन्यत्व का सामना करने से कतराते हैं क्योंकि अन्य सच्चाई को जानने और मेहसूस करने करने से हम आत्मिक रुप से आहत होते हैं। दरअस्ल स्त्री-पुरुष संबंधों को लेकर संदेह की स्तिथि हमारे वृहत्तर सामाजिक परिदृश्य के बदलाव की ओर संकेत करती है। उपन्यास के कथानक में हालंकि विवाह की संस्था से जुड़े इन संबंधों को ही प्रमुखता मिली है लेकिन शानी इन संबंधों की तह से व्यापक मानवीय संबंधों को संदेह की ज़द में ले जाते हैं।

इस उपन्यास के कथ्य के पीछे मौजूदा संबंधों के तंत्र पर ग़ौर करें तो नये वैश्विक विकास के परिप्रेक्ष्य में परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं के क्षरण की ओर हमारा ध्यान जाता है। इस क्षरण को धीरे-धीरे सामाजिक स्वीकृति मिलती जा रही है और आज इसे नई नैतिकता का नाम दे दिया गया है। कथाकार यह दर्शना चाहता है कि तथाकथित रुढ़ नैतिकता दाम्पत्य संबंधों के मुक्त आकाश को परिमित करती है और उन्हें तरह-तरह की वर्जनाओं का शिकार बनाती है। पूरे उपन्यास में रुढ़ और नई नैतिकता की यह कशमकश कहीं स्वर्णा और हेमंत तथा स्वर्णा और राजीव के संबंधों के माध्यम से व्यक्त हुई।

उपन्यास की संवेदना का एक आयाम स्त्री-पुरुष संबंधों से और दूसरा आयाम दाम्पत्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। इसकी केंद्रीय नारी पात्र स्वर्णा का चरित्र दोनों आयामों को छूता आगे बढ़ता है। यद्धपि उपन्यास की मूल समस्या संबंधों के बीच वर्जनाओं का दख़ल है लेकिन इसकी अपील बहुत व्यापक है।

‘एक लड़की की डायरी’ उपन्यास में आसपास के एक ऐसे क़स्बे का परिवेश है जिसमें तेज़ी के साथ शहरीयत आती जा रही है। संस्कारों की दृष्टि से तो यह गांव जैसा है लेकिन इस पर शहर का रंग-रोग़न चढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे के जीवन में इतनी रुचि लेने लगते हैं कि वहां का जीवन सबसे अधिक अरुचिकर हो जाता है।

‘एक लड़की की डायरी’ में अपने जीवन को एक अर्थ देने की जद्दोजहद से गुज़रती हुई दो स्त्रियों की दास्तान है। बानू और अनीस बाजी दोनों का संबंध मुस्लिम परिवेश से है लेकिन यह मुस्लिम संस्कृति की पृष्ठभूमि वाला उपन्यास नहीं है। बानू और अनीस बाजी हमारे मख़्सूस सामाजिक ताने-बाने और राजनीतिक ढांचे से जन्में बड़े प्रश्नों से नहीं जूझती हैं बल्कि वे अपनी भीतरी जद्दोजहद से जुड़ी नितांत निजी स्तिथियों से बार-बार टकराती हैं और ख़ुद को लहुलुहान पाती हैं। यह यात्रा जारी रहती है। इनमें से एक स्तिथि को उपन्यासकार ने संकेत शीर्षक आमुख में एक पात्र मल्होत्रा साहब के ज़रिए प्रस्तुत कर दिया है, ‘क्या ऐसा नहीं होता है कि कल मूल्य विशेष को चरम सत्य मानकर हम अपनी सारी आस्था, ईमानदारी और निष्ठा सोंप देते हैं, वही आज परिस्तिथिजन्य कारणों से सबसे झूठ बन जाता है? क्या हमारा निश्चय एक तरह से अनिश्चय ही नहीं होता….” हम पायेंगे कि इस उपन्यास के बानू, अनीस बाजी, मोना और सभी प्रमुख स्त्री-पात्र इन प्रश्नों के घेरे में ही गर्दिश करते रहते हैं।

इस उपन्यास में नई कहानी की रोमानी भावभूमि का गहरा दख़ल है। जिन आंतरिक स्तिथियों को रचना विषय बनाया गया है उनकी अभिव्यक्ति रोमान में ही हो सकती थी। रोमान के रहते हुए ही बानू और अनीस बाजी के अपने-अपने अजनबीपन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और किसी हद तक उसमें शरीक भी होते हैं। जो पत्थरों में बंद आवाज़ अकेले बानू सुनती है, उसे पाठक के रुप में हम भी सुन पाते हैं और किसी रचना की सार्थकता भी यही होती है।

शाल वनों का द्वीप

अपने मित्रा और साथी श्री शानी की इस रचना पर दो शब्द लिखते हुए मुझे एक साथ गौरव भी है और हर्ष भी। उन्होंने बस्तर में मुझे जो उदार सहयोग दिया, उससे पहाड़ी-माड़िया-गोंड़ के सामाजिक जीवन और नृतत्व के अध्ययन की सफलता में मुझे अत्यन्त ठोस सहायता मिली।

आज उन दिनों की कोई भी चर्चा अथवा उन पहाड़ी-माड़िया-गोंड़ों की कोई भी बात मुझे सहसा नास्टेल्जिया और सुखद स्मृतियों से भर देती है। मैं अबूछमाड़-पहाड़ियों की तराई वाले एक गाँव ओरछा में अपनी पत्नी के साथ डेढ़ वर्ष रह गयाकृऐसे क्षेत्रा में जो आज भी भारत का सबसे अधिक अछूता, पिछड़ा हुआ और बिरला-बसा इलाकष है। इस तेज़ी से बदलते संसार में ओरछा के लोग आज भी अपनी सैकड़ों बरस पुरानी, ठेठ पारम्परिक, लेकिन सम्भवतः सबसे अधिक मूल्यवान जीवन-पद्धति से चिपके हुए हैं और उसे किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहते।

एक माड़िया गोंड़ का घर पहाड़ियों, वनों और नालों पर होता है। यों गाँव के दामन में लगकर बहने वाली नदी, जिसे ओरछा वालों ने अपने गाँव के नाम पर नाम दे रखा है, के तट पर धान के खेत देखे जा सकते हैं, लेकिन गोंड़ अथवा जैसा कि वे लोग अपने को पुकारते हैं, कोईतूर लोग, खेती की प्राचीनतम पद्धति ‘दाही’ को छोड़ने के लिए आज भी कतई तैयार नहीं। यहाँ ज्वार, दालें, सेम, लौकी, आलू और दूसरी कुछ सब्जिश्याँ पहाड़ी वन को काटने-जलाने, साफ करने और बोने की सरलतम-पद्धति के अनुसार उगाई जाती हैं। जिन हथियारों का उपयोग किया जाता है, वे हैं केवल कुदाली और कुल्हाड़ी।

लेकिन ये वनीय-पहाड़ उनके केवल खेत नहीं हैंकृये अनेक घरेलू उपयोग की चीजशेंकृमसलन, पत्तल-दोने या टोकनी-चटाई आदि के वृक्ष-वन या बाँस-वन के महत्त्वपूर्ण भण्डार हैं। वन घने हैं, जंगल प्राणों या धन से भरपूर और कभी-कभार तीर-कमान से किया हुआ चीतल, सांभर, खरगोश या बनमुर्गी का शिकार उनके खाने की एकरसता को तोड़ता है। वर्षा के दिनों में इन्हीं पहाड़ियों से अनेकों छोटे-छोटे और तेजश् झरने फूट आते हैं जिसके जल को खेती के पास रोककर बेशुमार मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।

यही नहीं, इन पहाड़ियों में इनकी और भी व्यक्तिगत और निजी सम्पदा छिपी हुई हैकृइन्हीं के इस या उस पार, असंख्य छोटे-छोटे समूहों में शेष कोईतूर जाति बसती है, जो वास्तव में किसी भी एक जगह नहीं बसती, बनजारों की तरह दस जगह बसती है, दस जगह उजड़ती है। इन्हीं पहाड़ी के पार वाले नन्हें-नन्हें गाँवों से ओरछा के नवयुवकों के लिए वधुएँ आती हैं अथवा यहाँ की नवयुवतियाँ वधू बनकर पहाड़ी पार के गाँवों को जाती हैं और इस तरह सारे अबूझमाड़ की कोईतूर जाति एक-दूसरे के रक्त-सम्बन्धी रूप में सम्बद्ध रहती है।

त्योहारों के अवसर पर मसलन, बसन्त-ऋतु में मनाए जाने वाले शृंगार पर्व ‘काकासार’ पर ‘कोईतूर’ युवक पहले एक और फिर दूसरे गाँवों में धा£मक समारोह मनाने, युवतियों के साथ उन्मुक्त होकर नाचने-गाने, जी खोलकर शराब पीने अथवा शामों को रंगीन और दिलचस्प बनाने के लिए जुट जाते हैं। इन्हीं उत्सवों में अलग-अलग गाँवों के युवक और युवतियों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित होते हैं और अक्सर ये ही सम्बन्ध अबूझमाड़ की अनेक शादियों के आधार बनते हैं।

कोईतूर जाति मूलतः सुखी लोगों का समुदाय है और उनके बीच की जिश्न्दगी मेरे जीवन का एक अत्यन्त सुखद अनुभव। अक्सर अलस्सुबह और देर गई शामों को, गाँव के पास वाले वन के किसी सलपी पेड़ के गिर्द जुटने वाले लोगों में मैं भी शामिल हो जाता। एक जलती हुई अँगीठी को घेरकर हम लोग बैठ जाते और अपने-अपने शाल-पात के दोने से पेड़ की ताजश उतरी सलपी घूँट-घूँट पीते हुए गाँव-जवार की चर्चा करते। सवेरे के अवसरों पर सारे दिन का कार्यक्रम यहीं तैयार होता। अगर कोई उत्सव आदि का आयोजन होना हो तो सारी सामग्री तैयार है अथवा नहीं, यह देखा या विचार किया जाता । हरेक को अपने परिवार की ओर से सूअर, मुर्ग या अनाज आदि पूजा के लिए भेंट करना पड़ता। किसी विशेष ‘लस्के’ अथवा पुरोहित को किसी पड़ोसी गाँव से निमन्त्रिात करने पर विचार-विमर्श किया जाता।

स्वयं ओरछा में एक नहीं, तीन-तीन पुरोहित हैं। लोगों की आस्था है कि इन पुरोहितों में देवी को आमन्त्रिात कर अपने शरीर में धारण करने की असामान्य क्षमता होती है और यह कि लोग केवल इनके ही माध्यम से अपने देवों के साथ सीधे-सीधे बातें कर सकते हैं। ऐसे उत्सव बड़े उत्तेजक होते हैं। ‘लस्के’ अथवा पुरोहित नगाड़े की धुन पर पहले तो उन्मुक्त और खुला नृत्य करते हैं फिर थमकर, काँपती हुई उत्तेजक और देव-सुलभ वाणी में बातें करते हैं। ये लोगों को अपना कर्तव्य-पालन करने, खेतों की देखभाल करने और नियमानुसार चढ़ावा देने की सलाह देते हैं। लेकिन कभी-कभी गाँव की खुशहाल जिश्न्दगी को आतंकित करने वाली दुर्घटनाएँ भी हो ही जाती हैं जैसी कि एक बार हमारे वहाँ रहने के दौरान हुई। हमारे पड़ोस में रहने वाली एक नवयुवती को एक आदमख्शोर शेर ने दिन-दहाड़े मार डाला। वह गाँव की कुछ और युवतियों के साथ जंगल में पत्ते तोड़ने गई थी और यह घटना घटी। दूसरी युवतियाँ चीख मारती हुई गाँव भाग आईं, लेकिन क्या हो सकता था? आदमखोर शेरों का भय कोईतूरों में निरन्तर बना रहता है क्योंकि ऐसी मौत सम्भवतः सबसे अधिक भयावह होती है।

ख़तरे और भी हैं और वे हैं बीमारियाँ, जिनका अन्त कई बार मृत्यु के साथ होता है। चेचक इनमें सबसे अधिक प्राणलेवा है। कोईतूर लोगों का विश्वास है कि देवी माता-दाई, जिस व्यक्ति से रुष्ट होती है, उसे अपने चंगुल में ले लेती है। चेचक के दाने इस बात के चिद्द हैं कि देवी ने व्यक्ति को आक्रान्त कर लिया है। ऐसे अवसर पर सारी रात नगाड़े बजते हैं और माता-पुजारी चेचकग्रस्त व्यक्ति पर निरन्तर मयूरपंख झलता है, इस विश्वास के तहत कि बीमार को किसी अलौकिक शक्ति का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। फिर ‘लस्के’ देवी को आमन्त्रिात करता है। देवी बताती है कि वह क्यों नाराजश् है और उसे प्रसन्न करने के कौन-कौन-से उपाय किए जा सकते हैं।

बावजूद इन समस्याओं, ख्शतरों तथा सिर पर निरन्तर मँडराने वाले भय के, कोईतूर लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं। नाच, गाने और शराब उन्हें प्रिय हैं और उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत दिनों के लिए मैं मन-ही-मन कृतज्ञ हूँ। विशेषकर वे शामें भुलाना कठिन हंै, जो मैंने किसी परिवार के साथ, अहाते के भीतर जलने वाली गर्म अँगीठी के गिर्द बैठकर, जंगली जानवर, फसल या आने वाली किसी बाजशर-यात्रा पर चर्चा करते हुए बिता दी है। ऐसी ही चन्द वे रातें थीं, जो मैंने घोटुल में बिताईंकृघोटुल, जहाँ शाम होते ही गाँव का सारा युवा-रक्त इकट्ठा हो जाता है। युवक और युवतियाँ पारस्परिक गीत गाते और ऐसे धीमे सधे हुए और लययुक्त कष्दमों से नृत्य करते हैं जो उनकी विलक्षण संस्कृति के ही अनुरूप होता है। और मेरी स्मृति में बसे हुए हैं सबसे अधिक स्वयं ओरछा के गूमा, बैरी, मासा और रेको जैसे लोग जो मेरे और पत्नी के सबसे घनिष्ठ मित्रा थे। फिर वहाँ का पटेल उसेन्डी लकमा जिसने बेहद उदारतापूर्वक न केवल समय, आतिथ्य और ध्यान दिया बल्कि कोईतूर लोगों की जीवन-पद्धति समझने में मेरी बड़ी मदद की। शायद ये मित्रा नृतत्वशास्त्रा का पारिभाषिक अर्थ अन्त तक नहीं जान पाए, लेकिन एक जीवन-पद्धति को समझने के लिए निरीक्षण तथा उसका एक हिस्सा बनकर चलना कितना जश्रूरी है, यह वे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने हमें समाज में बिलकुल एक पारिवारिक सदस्य की तरह स्वीकार किया और ‘पेपी’ तथा ‘पेरी’ (पिता के बड़े भाई और उनकी पत्नी) कहकर पुकारा। बाहरी रूप के पीछे भी, जो मनुष्य को अलग-अलग संस्कृतियों में विभाजित करता है, एक मूलभूत मानवीयता छिपी होती है और मैं समझता हूँ कि ओरछा में इस तथ्य को हम लोगों ने परस्पर अच्छी तरह समझा था। आखिर नृतत्वशास्त्रा का लक्ष्य ही यही है कि मानव-जाति के बाह्य को ही नहीं, उसके भीतर छिपे मनुष्य को भी समझा जाए।

मेरे प्राध्यापक स्व. राबर्ट रेडफील्ड अक्सर कहा करते थे कि किसी परायी जीवन-पद्धति का अध्ययन दो तरह से किया जाना चाहिए। एक, वैज्ञानिक का तकनीकी और समाजशास्त्राीय विस्तृत प्रतिवेदन। दूसरा, किसी उपन्यासकार अथवा सृजनशील लेखक का चुनिन्दा, सूक्ष्म तथा संवेगपूर्ण विवरण। ऐसे ही संयोग से शायद एक विशाल परिप्रेक्ष्य-युक्त तथा अधिक गहरे अर्थों वाला चित्रा उभर सकता है जो कि अकेले एक दृष्टिकोण से प्रायः सम्भव नहीं हो पाता।

श्री शानी की यह रचना शायद उपन्यास नहीं, एक अत्यन्त सूक्ष्म संवेदनायुक्त सृजनात्मक विवरण है जो एक अर्थ में भले ही समाजविज्ञान न हो लेकिन दूसरे अर्थ में यह समाजविज्ञान से आगे की रचना है। एक सृजनशील रचनाकार के रूप में घटनाओं तथा चरित्रों के निरूपण में श्री शानी की उस स्वतन्त्राता से मुझे ईष्र्या होती है जिसका अक्सर तकनीकी विवरणों1 में आवश्यक रूप से अभाव होता है।

श्री शानी द्वारा प्रस्तुत मानव-जाति के एक भाग का यह अध्ययन, समस्त मनुष्य-जाति को समझने की दिशा में एक योगदान है।

जोहार!

प्रोफेसर ऑफ एन्थ्रापॉलाजी, एडवर्ड जे.जे.

केलिफोर्निया स्टेट यूनिवरसिटी, हेवर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका पी-एच.डी.

‘‘वे चीज़ें जो कहानी में सस्ती, दिखाऊ और भड़कीली लगती हैं, ग़ैर-कहानी में बहुत काम आती हैं क्योंकि वे सच्ची होती हैं। लिहाज़ा तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए कि इनमें काँट-छाँट न हो, क्योंकि तुम सच्चाई की बुनियादी ताक़त से जूझ रहे होते हो। तुम इसे सहेजो और परोस दो। गढ़ो मत, क्योंकि यह भी एक गहरी और कलात्मक सूझ-बूझ की माँग करती है।’’

जॉन मैकफ़ी

एक रचनाकार की तरह बरसों से मेरे भीतर एक तरह का द्वंद बना रहा है। कुछ कुहरीला और कुछ-कुछ साफ। लगता है कि रोज़ सुबह के अख़बार ख़बरों के अलावा भी हममें बहुत-कुछ वे सब फेंक जाते हैं, जो दिल और दहलीज़ के बाहर कभी नहीं निकलते हुए वहीं बने रहते हैं, घर करने के लिए चुपचाप। ये अख़बारी दुनिया की वे कहानियाँ होती हैं, जो रपट की तरह हमारे पास आती हैं और ख़बर के साथ हमारे भीतर बिला जाती हैं। सच तो यह है कि उँगलियों से बताई हुई ये कहानियाँ हमारी आँखों से कहती हैं कि सुनो और कानों से कहती हैं कि देखो। हम तिलमिलाते तो हैं, क्योंकि कहीं-न-कहीं वे हमें तंग करती हुई गुज़रती हैं, लेकिन रचनाकार की तरह हमारे नज़दीक उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती, लिहाज़ा तात्कालिकता के खाते में डालकर हम आगे बढ़ जाते हैं।

लेकिन जिन्हें हम छोड़ देते हैं, क्या वे पूरी तरह छूट जाती हैं अथवा क्या हम उनसे पूरी तरह छूट पाते हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि जिन्हें छूटा हुआ समझकर हम गुज़रना चाहते हैं, उनमें से अधिकाँश हमारे मानस पर धूल की तरह परत-दर-परत जमते रहते हैं। हमारी रचनात्मक दृष्टि और समझ को प्रखर और पैनी करने के लिए और इनके बावजूद जो बचे रह जाते हैं, वे ही बाहर आना चाहते हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता के बाहर कहीं और, जिसे अमरीकी पत्रकार जॉन मैकफष ग़ैर-कहानी कहते हैं। यह वही ग़ैर-कहानी है, जिसने पश्चिम के पत्रकारिता जगत में एक बिल्कुल नई पौध को जन्म दिया, सन 60 से 70 के आसपास। जाॅन मैकफष्ी, टाम वूल्फ, जाॅन दिदियो, रिचर्ड रोड्स और जेन क्रेमर जैसे कुछ लेखक थे, जो इस नई पत्राकारिता के अलमबरदार बने और साहित्यिक पत्रकार कहलाए, ऐसे जो परम्परागत पत्राकारिता से बिल्कुल अलग अपने ही अन्दाज़ के साथ आए और पहचाने गए, उसी रविश में, जिसमें जाॅर्ज ऑरवेल, लिलियन रास और जोसेफ मिशेल जैसे कद्दावर लेखक अव्वल ही खड़े हुए थे।

हिन्दी में न तो ऐसी परम्परा है और न वह रिवाज। तथ्यों और घटनाओं को वस्तुपरकता के साथ सिर्फ़ एक रपट में बदल देना ही हमारे यहाँ स्तरीय और पारम्परिक पत्रकारिता मानी जाती है, भले ही हमारे समय के राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ इतने गंजे होकर पाठकों के पास पहुँचे कि वे मा£मकता के साथ-साथ अपनी संवेदना भी खो दें।

बावजूद इसके कि मैं दो साहित्यिक पत्रिकाओं का संस्थापक-सम्पादक रहा हूँ और मैंने अपने जीवन के कोई बीसेक बरस इसमें लगाए हैं, मैं पत्रकार नहीं हूँ। तब भी नहीं, जबकि बीच के लगभग दो बरस मैंने ‘नवभारत टाइम्स’, दैनिक के माध्यम से अपनी आजीविका चलाई थी, लिहाज़ा रोज़ाना अख़बार में लिखने या राजनीतिक मसलों से मुँह मारने की बात मैंने कभी नहीं सोची थी। अब इसे मैं एक संयोग ही कह सकता हूँ कि ऐसा कोई चैंकाने वाला प्रस्ताव मेरे पास आए और वह भी उस जगह से जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये प्रस्तावक सूर्यकान्त बाली थे उन दिनों ‘नवभारत टाइम्स’ के समाचार प्रमुख। उनका प्रस्ताव था कि मैं प्रति सप्ताह एक कालम लिखूँ। कई कारणों से मुझे हैरानी हुई थी, ख़ासकर इसलिए भी कि मुझमें और उनमें कोई व्यक्तिगत हेल-मेल नहीं था और हम दोनों जानते थे कि वैचारिक दृष्टि से हम छत्तीस का आँकड़ा बनाते हैं, लेकिन मैं उनके आग्रह और दबाव के लिए अनुग्रहीत हूँ और रहूँगा। तब मैं नहीं सोचता था कि मैं अलग-अलग विषयों पर तात्कालिकता के साथ हर हफ्ते और लगातार लिखता रह सकता हूँ, इसलिए भी कि अरसे से मैं लिखना-पढ़ना टाल रहा था और जब लिखना बहुत दिनों तक टल जाए तो लिखते हुए डर लगता है और स्वभावतः हम उससे बचना चाहते हैं। मैं उनका आभारी हूँ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी उँगलियों में जमी बर्फ़ को पानी कर देने में मदद की, बल्कि इसलिए भी कि मैंने जो चाहा और जिस तरह चाहा, लिखा और उन्होंने बिना काट-पीट किए उन्हें ज्यों-का-त्यों छापा, मेरी सारी आक्रामकता के साथ। यह बड़ी बात है।

इस संग्रह में एक को छोड़कर वे सारे लेख संकलित हैं, जो ‘नवभारत टाइम्स’ में ‘किसी बहाने’ स्तम्भ के तहत छपे थे, मार्च, 92 से लेकर अक्टूबर, 92 के बीच। उसके बाद एक दिन अख़बार का निज़ाम अकस्मात् बदल गया और जिस मुरव्वत से इसकी शुरूआत हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा बेमुरव्वती के साथ इसका खात्मा हो गया। मैंने कहा, इन्ना ईलाही व इन्ना ईलाही राजीऊन! अभी 6 दिसम्बर, 92 के आने में बहुत देर थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाबरी मस्जिद मिस्मार की जा सकती है, लेकिन वह हुई और सारे देश को जैसे सन्निपात मार गया। तब नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचकर हैरानी होती है कि इन्हें कैसे मेरे कालम के कलम होते ही मेरे एक पुराने और आत्मीय मित्रा ने जैसे पेशीनगोई करते हुए कहा था, देख लिया? बाबरी मस्जिद गिराकर मन्दिर बना दिया। बहरहाल। साप्ताहिक कालम लिखने के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। नुकसान यह कि आपकी दृष्टि मछली की तरह अपना चारा ही ढूँढ़ती रहती है और समय-सीमा का तनाव-सा बना रहता है, लेकिन यही उसका फायदे वाला पक्ष भी है। बकौल नोबेल पुरस्कार विजेता यहूदी लेखक इसाक बाशेविस सिंगर, रचनाकार एक घोड़े की तरह होता है। उसे चलाए रखने के लिए उसकी पीठ पर चाबुक पड़ते रहना चाहिए। समय-सीमा या इस तरह के कोई भी दबाव कम-से-कम मुझ जैसे लेखक के लिए चाबुक का ही काम करते हैं, वरना शायद मैंने यह भी नहीं किया होता।

कालम लिखते हुए मेरा यह बराबर और सचेत प्रयास था कि ‘किसी बहाने’ मैं कहीं भी जा सकूँ। यह कोशिश भी शामिल थी कि कालम के तहत लिखे लेख सामयिकता और तात्कालिकता को छूते और समेटते हुए भी उन्हें फलाँग सकें। कल ये कहाँ तक प्रासंगिक होंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे सन्तोष के लिए इतना काफी है कि मैंने अपने आसपास रोज़-ब-रोज़ व्याप रही सच्चाइयों को देखने-समझने और आईने की तरह उन्हें रखने की कोशिश की है, कहानियों और उपन्यास में नहीं, उनके बाहर, क्योंकि वहाँ होकर शायद ये सचमुच सस्ती, दिखाऊ और भड़कीली हो जातीं।

मैं अपने लेखक और पत्रकार, दोनों तरह के ‘मित्रों’ और ‘अमित्रों’ के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए इस तरह के लेखन में दिलचस्पी दिखाई। अपने आसपास के मित्रों में भाई गुरुकृपाल सिन्हा और युवा पत्रकार अनिल शुक्ल को याद करना महज़ औपचारिकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीच-बीच में टूटते मेरे हौसले को बराबर बनाए रखा। अपने साहित्यिक बन्धु-बान्धव के बीच वरिष्ठ साहित्यकार श्री नेमिचन्द जैन, डॉ. नामवर सिंह, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, अशोक वाजपेयी, विजय मोहन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी और सुदीप बैनर्जी जैसे मित्रों की आलोचनापरक, बेलाग और दो-टूक राय ने न केवल उत्साह दिलाया, बल्कि मेरे टूटते हुए आत्मविश्वास को लौटाने में बहुत सहायता की, आगे के लिए भी। प्रख्यात कवि और मित्रा केदारनाथ सिंह को कैसे भूलूँ, जिन्होंने इस किताब का नाम भी दिया है।

और कहने को है ही क्याक सिवाय इसके कि अल्ला अल्ला, ख़ैर सल्ला।

शानी

16 मई, 1993

219, समाचार अपार्टमेंट्स,

मयूर विहार, फेज-वन, दिल्ली-110091

इस किताब में संकलित अधिकांश लेख, संस्मरण और निबन्ध वर्षों पहले लिखे गए थे। मैंने स्वतन्त्रा लेख या आलोचनात्मक निबन्ध अथवा समीक्षाएँ बहुत ही कम लिखी हैं, लगभग नहीं के बराबर। लेकिन जो भी लिखा है, उन्हें मैंने अपनी रचनापरक दृष्टि से अलग नहीं होने दिया।

कुछ संस्मरण बहुत पसन्द किए गए थे और कहीं भी संकलित नहीं थे। अब ये सब पुस्तकाकार एक जगह लाए जा रहे हैं, यह मेरे लिए खुशी की बात है। मुमकिन है, आपको भी अच्छे लगें।

शानी

220-सी, पॉकेट-1, मयूर विहार,

दिल्ली-110091

किसी छोटे-से कष्स्बे में अमरूद का एक पेड़ था, जिसके नीचे चट्टान जैसा भूरा पत्थर पड़ा हुआ था। उस पर एक दिन एक औरत बैठी रो रही थी। वह एक बहुत बड़े हवेलीनुमा मकान का सामन्ती अहाता था। जिसकी दीवार के किनारे-किनारे लगे जमीकन्द के पौधे धूप में अक्सर चिलचिलाया करते थे। पता नहीं, वह दिन का कौन-सा वक्त था। पाँच या छह बरस का मैं अपनी माँ को ढूँढ़ता हुआ उस औरत के पास जा पहुँचा था और बेंत से उधड़ी हुई उसकी पीठ देखते ही उसकी गोद में मुँह छिपाकर मैं अचानक रोने लगा था। न तो मैंने कुछ पूछा था और न उसने कुछ बताया था, लेकिन फिर भी मेरी आँखों के आगे अपने अब्बा का रौबीला और गुस्सैल चेहरा उभर आया था। मैं अब्बा से बहुत डरता था। वह औरत भी डरती थी, लिहाजा हम दोनों एक-दूसरे से चिपटकर खूब रोए और देर तक रोते रहे। वह औरत मेरी माँ थी! एक हैसियतदार और रियासती पठान अमीर की छोटी बहू और अब्बा के हरम की दूसरी बेगम। एक ऐसी शरीके-हयात, जिसे बहुत जल्द उस हरम से बाहर होना था। कई साल बाद वह मरी, तो बिल्कुल अकेली थी। हममें से किसी ने उसका मुँह नहीं देखा।

शालवनों से घिरी और शंखिनी नाम की एक शोख नदी के किनारे बसी वह छोटी-सी तहसील एक तरह से गाँव थीकृसरकारी अफसरों और मातहतों का गाँव। अँधेरा होते ही वहाँ रात हो जाती थी और आसपास का सारा वीरान जंगल काली पहाड़ियों और ऊँचे-ऊँचे पेड़ों में घुलकर ऐन हमारे क्वार्टर की छत पर झुक आता था।

हर रात बेहद लम्बी होती और जितनी लम्बी होती, उतनी ही सूनी भी। वह अजीब वीरानगी थी, जो ताड़ के पत्तों के शोर, चट्टानों पर शंखिनी नदी की अनवरत पछाड़ खाती आवाज और रेतीले कगार के टूटते छपाकों से घटने की बजाय बढ़ती और दहशत पैदा करती थी।

मैं दस साल का था।

आबाई मकान और पुश्तैनी कस्बा हम पीछे छोड़ आए थे और पिछली अमीरी रिवायात भूलने की कोशिश कर रहे थे। जिन अदालतों में हमारे दादाजान मुख्तार की तरह जाते थे, अब वहाँ अब्बा एक मामूली पेशकार होकर काम कर रहे थे। न वह हवेलीनुमा घर रहा था, न वह हरम और न वे बेगमें। सरकारी और किराए के घर में शरीफ बीवी के बदले एक हसीन औरत बैठी हुई थीकृअब्बा की वह दाश्तां, जिसके लिए खान घराने की छोटी बहू या मेरी माँ कभी की हरम से बाहर हो चुकी थी और हम लोगों के लिए जैसे मर-खप गई थी।

वह हसीना हमारे घर कोई तीन बरस रही। तीन बरस तक हमारा घर समाज से यों कटा रहा, जैसे हम बिरादरी-बाहर हों। उन तीन बरसों में न तो हमारे यहाँ कोई आता था और न हम कहीं जाते थे। यही नहीं, उस एक घर में भी जैसे दो दुनिया थींकृएक अब्बा की और दूसरी हमारी। दरअसल, बड़ी आपा, मैं और छोटी बहन, हम तीनों बच्चों का एक सहमा हुआ और यातनामय संसार था, जिसमें हमारे अब्बा कभी नहीं आते थे और कभी आते भी तो सिर्फ दहलीजश् तक। आपा मुझसे कोई चार बरस बड़ी थीं। हर लम्हा खामोश और कुछ सोचती हुई। असल में, वह सोचती कम, नफरत और गुस्से से खौलती ज्यादा थीं। मैं ज़्यादातर सहमा हुआ रहता थाकृहर पल चैकन्ना, कुछ-न-कुछ सूँघता और टटोलता हुआ जैसे किसी नामालूम-सी तलाश में रत होऊँ। इस तलाश में कई गुना बेचैनी तब बढ़ जाती थी, जब अब्बा अदालत से घर लौट चुकते थे और खासकर तब, जब वह रात गए उस दाश्तां के साथ अपने कमरे में बन्द होते थे और वहाँ की हर चाही-अनचाही आवाज हमारे कमरे में भटक आती थी

एक ऐसी ही रात जब मेरी तलाश खत्म हुई तो झूमते हुए ताड़ के पत्तों का शोर, चट्टानों पर पछाड़ खाती शंखिनी नदी की आवाज और रेतीले कगारों के टूटते छपाके कई गुना भयावने होकर मेरे भीतर कहीं बहुत गहरे बैठ गए।

मैं अचानक बड़ा हो गया था!

हाई स्कूल की एक क्लास थी। शिक्षा विभाग के कोई बड़े अफसर स्कूल की जाँच के लिए आए थे। बारी-बारी से क्लास के हर लड़के से उसका नाम, पिता का नाम, पेशा और खासकर यह पूछा जा रहा था कि उसके जीवन की महत्त्वाकांक्षा क्या है, या कि वह क्या बनना चाहता है।

आज से बीस बरस पहले जगदलपुर और भी छोटा और मरियल-सा कस्बा था। कॉलेज की वहाँ कल्पना भी नहीं थी। बड़े घरों के लड़के ऊँची तालीम के लिए बी.एच.यू., इलाहाबाद या अलीगढ़ जाया करते थे। मेरे लिए अलीगढ़ तो अलीगढ़, रायपुर या सागर जाना भी दुश्वार था। बाहर जाकर पढ़ने के लिए जितने पैसे हर माह चाहिए थे, उतनी अब्बा की तनखाह थी। वैसे भी मैं स्कूल भिजवाया या पढ़ाया जा रहा था; इसलिए नहीं कि आगे चलकर मुझे कुछ बनना है बल्कि इसलिए कि मैं अनपढ़ न रह जाऊँ।

अपनी बारी आने पर मैं सहम गया, क्योंकि मैंने कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। न तो मैं क्लास में अद्वितीय या घोंटू छात्रा था और न मेरा कोई वैसा भविष्य ही था। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट या फौजी अफसर से अलग और बिल्कुल अलग मैं कुछ बनना जरूर चाहता था, लेकिन क्या, यह मैं खुद भी नहीं जानता था।

‘‘पता नहीं, सर!’’ मैंने धीरे-से जवाब दिया।

‘‘खूब,’’ उस अफसर ने सारी क्लास को सम्बोधित करते हुए हँसकर अंग्रेजी में कहा, ‘‘भई, अपने दोस्त मियां गुलशेर खान से मिलो। कहते हैं कि उनके जीवन में कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं है। क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं? खूब, खूब…मियाँ, क्या मेल-नर्स बनोगे?’’

चालीस लड़कों का एक मिला-जुला ठहाका था और क्लास की छत से टकराकर सब-का-सब, एकदम मेरे भीतर उतर गया था। वह आवाज, इतने वर्षों बाद आज भी मेरे भीतर बाकी है।

वह पटरे पर बैठी थीं। मेंहदी-रची हथेलियों में अपना मुँह छिपाए और अपने ही उठे घुटनों पर झुककर दोहरी होती हुई वह लड़की शर्म के मारे जैसे धनुषाकार हो गई थी, बिल्कुल दुल्हन जैसी गठरी!

मेरी छाती धौंकनी की तरह उठ-बैठ रही थी, धड़कनें तेज थीं, थके हुए घुटने काँप रहे थे और आवाज गले में खुश्क हो रही थी। मैंने उस सम्बोधन से उसे पुकारा था जो अब हमारे बीच केवल रस्मन या आदतन रह गया था।

वह उसी तरह मुँह छिपाए बैठी रही, बोली नहीं। फिर पुकारा, फिर वह नहीं बोली तो मैंने उसका सिर उठाया और हथेलियों में छिपे हुए उसके शर्मसार चेहरे को धीरे-धीरे खोला। देखा कि पीठ की ओर ढलकी हुई गर्दन पर खिला हुआ उसका चेहरा फूलजासनी हो रहा है और बन्द पपोटे धीरे-धीरे थरथरा रहे हैं।

मैं वहाँ से चला आया।

वह मेरी प्रेमिका थी! मुझसे उम्र में पाँच बरस बड़ी और एक विवाहिता स्त्राी, जिसका पति भी था और बच्चा भी और हमारा रिश्ता सामाजिक दृष्टि से ऐसा वर्जनापूर्ण था कि ऐसी परिणति घोर अनैतिक थी। मेरे लिए यह और भी, क्योंकि मैं तब अच्छा और नेक लड़का थाकृसौ फीसदी मजहबी और जन्नती!

मैं नहीं जानता था कि यह परिणति ही उस प्रेम का अन्त है। फिर अन्त प्रेम का ही नहीं हुआ, और भी बहुत-से नाजुक, खूबसूरत और इन्द्रधनुषी लगने वाले भ्रमपूर्ण डोरों का भी हुआ, जिन्होंने मेरे सारे व्यक्तित्व को रेशमी गिलाफ-सा पहना रखा था। यह पहला और जबरदस्त मोहभंग था। यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि जो किताबों में है, जिश्न्दगी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो जिश्न्दगी है, उसका किताबों में दूर-दूर तक कहीं कोई पता नहीं!

दरअसल, मेरी अकेली यात्रा या तलाश का आरम्भिक बिन्दु यही था, क्योंकि जब आप सबके साथ होते हैं तो अपने साथ नहीं होते और जिस दिन आप अपने साथ हो लेते हैं, बाकी सबसे कट जाते हैं। इसी अपराध-भार, अकेलेपन, अन्तद्र्वन्द्व, सन्देह और तलाश में मैंने चुपचाप कलम उठा ली थी और किसी को कानों-कान पता नहीं था।

मैं लेखक बन गया था। क्योंकि यही मेरी नियति थी। मैं और कुछ हो भी नहीं सकता था। आन्तरिक तनावों, दबावों, हीन भावनाओं और अनेक ग्रन्थियों का शिकार मैं शायद ऐसे ही एक मँडवे की तलाश में था जिसमें मैं अपने को छिपा सकूँ। लेखन मेरे लिए वैसा ही शरणस्थल था। मेरे सामने न तो कोई सामाजिक उद्देश्य था और न किसी प्रकार की प्रतिबद्धता। मैं तत्कालीन किसी सामाजिक या राजनीतिक आन्दोलनों से भी परिचित नहीं था। और न किसी सामाजिक अन्याय ने मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया था। लिखना मेरे लिए नितान्त व्यक्तिगत, निजी और गोपन यन्त्राणाओं से मुक्ति और कुछ तंग करने वाले प्रश्नों से जूझने का माध्यम था और आज भी है।

मेरी रचनाएँ इलाहाबाद और बनारस की कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। कुछ प्रशंसाएँ मिली थीं। पत्रा आने लगे थे और मुझे हलके से अपनी विशिष्टता का एहसास होने लगा था। यह अच्छा और बुरा दोनों था, क्योंकि जहाँ इसने रहे-सहे एकाध दोस्तों से काटकर सारे कस्बे में मुझे अकेला कर दिया था, वहीं मुझे यह अवसर भी दिया कि मैं अपनी छोटी-सी दुनिया गढ़कर उसमें डूब जाऊँ। वह दुनिया थी मेरा छोटा-सा कमरा, जिसमें अक्सर सिर्फ धनंजय वर्मा आया करता था।

जिस जगह की कोई सांस्कृतिक परम्परा न हो, जहाँ साहित्यकार तो साहित्यकार, ढंग का साहित्य भी न आता हो, जहाँ टुटरू-टूँ एक ही रियासती लाइब्रेरी हो और उसमें भी बाबा आदम के जमाने की अनपढ़ी किताबें भरी हों, वहाँ आदमी लेखक भले बन जाए, साहित्यकार होने का सपना कितना दुखदायी हो सकता है, इसे कम लोग समझ पाएँगे। खासकर मेरे जैसे आदमी के लिए जो हाई स्कूल के बाद एक सहकारी संस्था में किरानीगिरी या क्लर्की कर रहा था और जिसने किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय का अहाता भी नहीं देखा था। मुझे उन सब दोस्तों से ईष्र्या थी जो मुझे कस्बे में छोड़कर ऊँची शिक्षा के लिए बाहर के बड़े शहरों को चले गए थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे, धनंजय वर्मा भी उनमें से एक था।

तब मुझे एहसास भी नहीं था कि अनजाने ही मैं एक दौड़ में शामिल हो गया हूँकृएक ऐसी साहित्यिक दौड़ में, जिसमें इलाहाबाद, बनारस, आगरा और दिल्ली जैसे शहरों के मुझसे दस गुना सक्षम, समर्थ और साधन-सम्पन्न लोग भाग ले रहे हैं। मेरी स्थिति एक ऐसे प्रतियोगी की तरह थी जो दौड़ने के लिए तैयार खड़े साथियों की अपेक्षा दस फुट नीचे गड्ढे में खड़ा था। लिहाजा मेरी आधी शक्ति ऊपर आने की कोशिश में ही जाया हो रही थी। इलाहाबाद की यात्रा एक ऐसी ही कोशिश थी।

स्कूल के ज़माने में ही मैंने प्रेमचन्द, यशपाल, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र और अज्ञेय वगैरह को पढ़ रखा था। कुछ बाद में मैंने उपेन्द्रनाथ अश्क के उपन्यास पढ़े। आज भी मुझे हैरानी होती है कि अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें और गर्म राख पढ़कर मैं कैसे अभिभूत हो गया था। अपनी कच्ची ज़हनियत और अपरिपक्वता के कारण अज्ञेय, जैनेन्द्र या यशपाल या तो मेरी समझ के बाहर थे या फिर शायद अश्क के सतही विवरणात्मकता वाले कलाहीन और ‘स्किन डीप’ उपन्यास मेरी तत्कालीन मानसिकता और सूझ-बूझ के निकट पड़ते थे। जो हो, अश्क जी से पत्राचार, मेरी इलाहाबाद यात्रा, अश्क जी से भेंट, उनकी बहुच£चत जिश्न्दादिली और इलाहाबाद में कुछ बड़े लेखकों के साथ गुजारे हुए दिनों का अनुभव, यह सब लम्बी चर्चा का विषय है और यहाँ अप्रासंगिक भी। लौटा तो मेरे नाखूनों में भरी हुई मिट्टी काफी उतर चुकी थी।

उन दिनों भैरव प्रसाद गुप्त के सम्पादन में निकलने वाली कहानी की बड़ी धूम थी। कई दृष्टियों से यह पत्रिका ऐसी थी कि उसने सारे साहित्य-जगत का ध्यान खींच रखा था। कहानी के कई ऐतिहासिक विशेषांक निकले थे और सौभाग्यवश मेरी पहली कहानी कहानी के ऐसे ही विशेषांक में छपी थी। तब कहानी में एक बार भी छपना हिन्दी-जगत में परिचय के लिए काफी था। मैं गुमनामी की जिश्न्दगी से धीरे-धीरे बाहर आ रहा था। तभी नीलाभ प्रकाशन से मेरा पहला कहानी-संग्रह बबूल की छाँव छपकर आया और मैं सहसा ‘साहिबे-किताब’ बन गया।

आज सोचता हूँ तो लगता है कि जिस अश्क-संसर्ग को मैं अपनी जिश्न्दगी की सुखद और सौभाग्यपूर्ण घटना समझ रहा था, वह मेरी साहित्यिक जिश्न्दगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल का खामियाजा मुझे बहुत दिनों तक अदा करना पड़ा। अश्क की तकलीफ यह है कि दुनिया इनके इर्द-गिर्द क्यों नहीं घूमती और मेरी तकलीफ यह है कि अपने लेखकीय संघर्ष का बहुत मासूम और आरम्भिक समय मैंने अश्क से सम्बद्ध करके साहित्यिक जगत में अपनी वह वैयक्तिक तस्वीर रखी जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और जिसे मिटाने में मुझे बरसों लग गए। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन कुछ यादों के साथ भीतर कहीं अचानक रक्तपात होता हैकृग्वालियर की याद बदकिस्मती से मेरे लिए ऐसी ही है।

यों मैंने जगदलपुर से ग्वालियर जाने का स्वागत किया था। उस सुदूरवर्ती कोने में पड़े हुए और सब-कुछ से कटे-छँटे कस्बे से मुक्ति, जैसे अपने भौगोलिक, मानसिक और अनुभव-संवेदना के सीमित क्षितिज से बाहर आना था। बावजूद जिम्मेदारियों के नए बोझ के, मुझे यह अच्छा लगा और मैं खुश था। अभी थोड़े ही दिन हुए थे। अभी मैं ऐतिहासिक नगरी में सहसा पहुँचने के सम्मोहन में बँधा हुआ था। आसमानी पहाड़ियों, पारदर्शी जल और ताहद्देनजर सब्जा- जार देखने की आदी आँखों ने अभी काँटेदार छोटी-छोटी झाड़ियों, ऊँट जैसे बदशक्ल और बदरंग मिट्टी के ढूहों और मुहकमा जंगलात के मैले और फटे हुए तम्बू जैसे आकाश से समझौता भी नहीं किया था कि दो छोटी-छोटी बड़ी घटनाएँ हो गई थीं।

वह एक सरकारी पत्र के सह-सम्पादकों का कक्ष था और मेरी तीसरी नौकरी थी। मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक रिहायशी मकान की तलाश में था और दफ्तर के कई साथियों ने मेरी सहायता के झूठे-सच्चे वादे कर रखे थे। मित्रों को मैं रोज कोंचा करता था। उन्हें भी याद दिलाया। वह उसी रियासती सरदार परिवार से सम्बद्ध, ग्वालियर के खानदानी बाशिन्दे और एक महाराष्ट्रियन सज्जन थे।

‘‘मिल जाएगा,’’ वह तसल्ली देते हुए बोले, ‘‘जल्द ही दिला दूँगा।’’

‘‘शुक्रिया,’’ मैंने कहा था, ‘‘लेकिन सुनिए, एक बात याद रखोगे? मकान जहाँ तक हो सके, मुस्लिम मोहल्ले में न हो तो बेहतर होगा।’’

सरकारी दफ्तरों में इनीशियल्स चलते हैं। मेरे भी थे। लेकिन मैं शानी के नाम से ही जाना जाता था। मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि वह मेरे पूरे नाम से परिचित नहीं हैं। मुस्लिम मोहल्ले में मकान न लेने की बात मैंने इसलिए कही थी कि मैं घोर धा£मक वातावरण और कट्टरपन्थी माहौल से दूर रहना चाहता था।

‘‘क्यों?’’ उन्होंने चैंकते हुए पूछा, ‘‘मान लें, अगर वैसे ही मोहल्ले में मकान मिल गया तो क्या बुराई है?’’

कहकर एकाध पल वह मुझे घूरते रहे। फिर मेरे कान के पास झुकते हुए और मुझे पूरी तरह कॉन्फिडेन्स में लेकर वह धीरे-से बोले, ‘‘सुनिए, डरने की कोई बात नहीं। आप बिल्कुल मत डरिए। यहाँ साले मियाँ लोगों को इतना मारा है, इतना मारा है कि अब तो उनकी आँख उठाने की हिम्मत नहीं रही।’’

चाहे इसकी और इस जैसी दो-तीन घटनाओं की प्रतिक्रिया थी या संयोग, मकान आखिर मुझे मिला भी तो एक घोर मुस्लिम मोहल्ले में और मैंने कोई आपत्ति नहीं की। वह एक बाड़ा था, जिसमें चार-छह मकानात थे और ऐन हमारी दहलीज से मस्जिद का जीना शुरू होता था।

नए घर में तीसरी या चैथी सुबह जब बाहर का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि हमारी चैखट के पास गाय का गोश्त और कुछ हड्डियाँ फैलाई गई हैं। यह सिर्फ शरारत नहीं थी, मोहल्ले के कुछ उत्साही लड़कों के द्वारा विरोध और गुस्से का प्रदर्शन था ताकि मैं मकान छोड़कर भाग जाऊँ। विरोध इस बात का कि मकान-मालिक ने मोहल्लेदारी की परम्परा और उसूल के खिलाफ ‘साहनी साहब’ नाम के किसी पंजाबी को मकान क्यों दे रखा है। खासकर इसलिए भी कि बाड़े की मस्जिद का जीना उसी काफिर की दहलीज से होकर जाता था और वह खानए-खुदा की तौहीन थी।

खुदा और सनम, दोनों को मैं पीछे छोड़ आया था। घोर नास्तिक न सही, मैं सौ-फीसदी सन्देहवादी बन गया था और जाहिर है कि सन्देह या तर्क का इस्लाम में कभी कोई मौका नहीं होता। मेरा घर धर्म या संस्कार नहीं, संस्कृतिगत अर्थों में मुस्लिम था और वह आज भी है।

मैंने ऐसे माहौल में होश सम्भाला था जहाँ धर्म, नैतिकता की तरह, व्यक्ति और समाज, दोनों का बिल्कुल जाती मामला था और जहाँ भाग्यवश साम्प्रदायिकता की बू तक नहीं पहुँची थी। शायद इसीलिए कि एक अरसे तक मैंने इस पर सोचा भी नहीं था। फिर जब सोचा तो हैरानी है कि अपने को हमेशा अलग करके क्यों सोचा? ऐसे मानो, मैं इसकी जद में न तो आता हूँ और न कभी आऊँगा। मुझे ग्वालियर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे यह भी सबक की तरह समझाया।

वे पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे, पहले युद्ध के! मैं जीवन में पहली बार ब्लेक-आउट, खतरे का तनाव, युद्ध की रोंगटे खड़े करने वाली खबरों के बीच से गुजर रहा था, वह पथरा देने वाला एहसास था कि जो कुछ हो रहा है वह इतिहास के पन्नों या फिल्मों में नहीं, सचमुच हो रहा है! यहीं, मेरे आस-पास, अभी और इसी वक्त! आम लोगों को देख-सुनकर यह विश्वास करना कठिन था कि वे मुर्ग से तीतर की नहीं, आदमी से आदमी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उसके पीछे देशगत अभिमान, चिन्ता या पीड़ा नहीं, रेस के मैदान में खड़े तमाशबीन का जोश और उत्साह थाकृऐसे जैसे उनका कहीं कुछ भी दाँव पर न लगा हो, मेरी ट्रेजेडी यह थी कि युद्ध ने मुझे खामोश और उदास कर रखा था, न तो मेरे मन में तमाशबीनों जैसा जोश और उत्साह था और न युद्ध में रस लेने वाली मुखरता। अब यह सब न होता और मेरी जेब में उफनती हुई राष्ट्रीयता और देश-प्रेम का झुनझुना होता तो भी काफी होता, लेकिन बदकिस्मती से वह भी नहीं था, अगर आप भारतीय मुसलमान हैं और चाहते हैं कि आपकी बुनियादी ईमानदारी पर शक न किया जाए तो यह झुनझुना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि इसका असर आपके हिन्दू दोस्तों के कानों पर नहीं, उनकी जबान पर होता है।

ग्वालियर आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि पढ़े-लिखे हलकों में भी आदमी की कौमियत, वल्दियत, जात और क्षेत्रा को देखा तथा पूछा जाता है, और कई बार आदमी या उसके साहित्य का मूल्यांकन इन्हीं प्रश्नों से किया जाता है। साहित्य सम्बन्धी उदाहरण है मेरी कहानी एक कमरे का घर जिस पर कुछ दिनों तक साम्प्रदायिक होने का विवाद चला था, मुझे आश्चर्य हुआ था और तकलीफ भी। अब कुछ नहीं होता। याद आता है कि इलाहाबाद की दूसरी यात्रा में अश्क जी ने कहा था, ‘‘यार, तुम तो बड़े तेज निकले! इतने दिनों में तुमने यह भी मालूम नहीं होने दिया कि तुम्हारा असली नाम क्या है?

मैं चैंका और हैरान होकर उन्हें देखने लगा।

‘‘उससे क्या फर्क पड़ जाता?’’ मैंने पूछा।

‘‘पड़ता तो नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए था।’’

‘‘आपने पूछा कब था?’’

‘‘नहीं पूछा होगा, लेकिन तुम भी तो बता सकते थे।’’

‘‘कोई ऐसा जिक्र नहीं आया,’’ मैं बोला, ‘‘फिर जरूरत भी क्या थी?’’ मुझे याद नहीं कि उनसे जवाब क्या मिला था, अब याद रखने की जरूरत भी नहीं रही। मैं जानता हूँ कि उनका जवाब सच नहीं था और जो सच था, उसे अश्क या उनके हमख्याल लोग, चाहे वे लेखक ही क्यों न हों, प्रगतिशीलता की ओट छिपाते हैं।

संघर्ष एक ऐसा चपटा, चालू और घिसा हुआ शब्द हैकृरंडी की तरहकृकि अपने सन्दर्भ में इसका उपयोग करते हुए मुझे हमेशा हिचक और शर्म-सी महसूस होती है। संघर्ष कौन नहीं करता? जीते रहने का दूसरा नाम भी शायद यही है, लेकिन हाँ, बदकिस्मती से एक लेखक पर इसकी मार दोहरी जरूर होती है। व्यक्ति की तरह जीवित रहने का संघर्ष वह आम आदमियों की तरह तो करता ही है, अगर वह रोजाना अखबार की सु£खयों से समस्या उठाकर लिखने वाला हँसी-मजाक का लेखक या चुटकुलेबाज नहीं है, तो लेखन अपने-आप में एक निरन्तर चलने वाला संघर्ष है। जिस दिन यह संघर्ष खत्म होता है, लेखक मर जाता है।

आज से सात साल पहले ग्वालियर से भोपाल आकर जब मैंने सुकून की साँस ली थी, तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं दस बरस पुरानी नौकरी छोड़ दूँगा, एक बिल्कुल नई जिश्न्दगी की शुरुआत के लिए। और न उसके साल-भर पहले वापस भोपाल लौटते हुए मुझे यह पता था कि संघर्ष की वह बिल्कुल नई शुरुआत है। मैंने स्वतन्त्रा लेखक की तरह जीना चाहा था, वह मुझसे नहीं चला। नौकरी से बचने के लिए मैंने प्रकाशन का काम शुरू किया था, छह माह के भीतर मेरी साँस उखड़ गई और मैं पटियों पर आ गया। दरअसल, यह सारा संघर्ष बाहरी नहीं भीतरी होता हैकृआपके व्यक्ति और लेखक का संघर्ष, जिसमें एक-दूसरे को खा जाना चाहता है। मेरी टेªेजेडी एक औसत भारतीय लेखक की ट्रेजेडी थी। मैं अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिश्न्दगी चाहता था और यह भी नहीं चाहता था कि लेखक न रहूँ, बस, तकलीफ इतनी-सी थी और आज भी है!

सत्रह वर्ष की उम्र की किरानीगिरी से लेकर आज अड़तीस की अवस्था में मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् के सचिव के पद तक की यात्रा कड़वे-तीते अनुभवों की यात्रा तो है ही, दिलचस्प भी है। इसी तरह एक स्थानीय पत्रा में प्रकाशित पहली कहानी से लेकर आठ-दस पुस्तकों के लेखक बन जाने या अपने उपन्यास काला जल के सोवियत रूस में प्रकाशन तक का रास्ता सीधा-सपाट नहीं था। इसमें अनेक भटकाने वाले मोड़ आए और कई अन्धी गलियों से मुझे गुजरना पड़ा।

लेकिन हाँ, वैयक्तिक अनुभव बिल्कुल मेरे अपने हैं। जैसे वे सिर्फ मेरे लिए ही हों। मेरी अब तक की जिश्न्दगी संवेदना और व्यावहारिक सूझ-बूझ के स्तर पर भूलों, तज्जनित तकलीफों और फिर उन्हीं भूलों को बार-बार दुहराने का इतिहास रहा है। मैंने बहुत-से सही काम गलत वक्त पर किए और पछताता रहा। शायद मेरी जिश्न्दगी शीराजा-बिखरे एक उस किताब की तरह रही है, जिसके पन्ने जिल्दसाज की भूल से गलत-सलत बँध गए हों। इस किताब का पहला पन्ना पचासवें पृष्ठ से शुरू होता है और आरम्भिक पृष्ठ कहीं बीच में चले आते हैं। और ऐसा न होता तो मैंने बहुत-से शरीफ शहरियों और कई लेखक मित्रों की तरह पहले पढ़ाई की होती, फिर अच्छी नौकरी, फिर लेखकी, फिर प्रेम, फिर शादी और फिर लेखकी। और अच्छे शहरीपन को वसूल करता हुआ धीरे-धीरे बूढ़ा होता। ऐसा कभी नहीं होता कि पढ़ाई के दिनों में नौकरी और नौकरी के दिनों में पढ़ाई। पहले लेखक बना होता और बाद में अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देता या पहले शादी की होती और बाद में प्रेम। यह बे-राहरवी कुछ तो हालात की देन है और कुछ मेरी अपनी, जिसके तहत मैंने कई नौकरियाँ कीं, छोड़ीं और फिर कर लीं। पहले अभाव, फिर घोर मुफलिसी, फिर नवाबों जैसी ऐयाशी और फिर के मुफलिसी के मैंने ऐसे दिलचस्प उतार-चढ़ाव देखे हैं कि अब आने वाले कल से बहुत ज्यादा डर नहीं लगता। ग£दश कुछ तो हालात की होती है और कुछ अपनी पैदा की हुई, मेरी ज्यादातर गर्दिश अपनी ही पैदावार थी, क्योंकि मेरा सिर्फ यही दोष है कि मैं लेखक था और लेखक ही बने रहना चाहता हूँ।

व्यक्ति और लेखक का यह आन्तरिक संघर्ष आज भी बना हुआ है। मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि पिछले सब-कुछ को भूलकर फिर एक शुरुआत करूँ, लेकिन बकौल गालिब:

रौ में है रख्शे-उम्र कहाँ देखिए थमे,

ने हाथ बाग पे है, न पा है रकाब में!

लेकिन नहीं, यह बात गलत साबित हुई कि मैं एक शुरुआत फिर करना चाहता हूँ।

यह मैंने कोई सात बरस पहले भोपाल से लिखा था। ‘सारिका’ के ‘गर्दिश के दिन’ के अन्तर्गत छपने के लिए। उसे छपे एक ज़माना हो गया। तब मैं समझता था कि भोपाल मैं नहीं छोड़ूँगा। लगता था कि मेरा वैयक्तिक संघर्ष समाप्त हो गया है या जल्द ही हो जाएगा और तब शायद मैं जमकर या एकाग्र होकर लिख सकूँगा। मैंने सोचा भी नहीं था एक दिन एक झटके से भोपाल छूट जाएगा, बिल्कुल दूसरी दुनिया की शुरुआत के लिए। अब मैं दिल्ली में हूँ, यह सोचता हुआ कि अगर मुझे यहीं आना था तो दस बरस पहले क्यों नहीं आ गया?

मेरी पहली कहानी सन् 1957 के आसपास छपी थी। अब बाईस साल हो गए। इस बीच बहुत-सा पानी सिर पर से गुजर गया लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से चला था। कोई साठ-पैंसठ कहानियाँ लिखी होंगीकृज्यादा-से-ज्यादा सत्तर। उनमें से चुनी हुई और मेरी महत्त्वपूर्ण कहानियों की यह पहली जिल्द है, सब एक जगह। कहानियों की अन्तर्निहित दुनिया को इसी नाम से पुकारना शायद ज्यादा सार्थक होगा।

यह सिर्फ संयोग नहीं है कि कुछ कहानियों को छोड़कर मेरी अधिकांश कहानियाँ विभाजन-बाद के भारतीय मुस्लिम समाज के भय, अन्तर्विरोधों, तकलीफों, आन्तरिक यातना और विसंगतियों की कहानियाँ हैं। लगभग बीस बरस पहले इसी वर्ग की मेरी कहानी ‘जली हुई रस्सी’ से लेकर नवीनतम कहानी ‘बिरादरी’ तक की यात्रा का जायज़ा लेते हुए मुझे लगता है जैसे मोटे तौर पर मेरी रचना के तीन पड़ाव हैं, अपनी तरह के तीन शिफ्ट लिए हुए। हालाँकि साथ में यह भी लगता है कि भावभूमि की दृष्टि से आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वह तो मूलतः वही है जिसकी यात्रा मैंने ‘जली हुई रस्सी’ से अनजाने ही आरम्भ कर दी थी। आज मैं ज्यादा गहरे विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ और करते रहना चाहता हूँ कि सच्ची रचनाकारिता के लिए कथानक ज्यादातर अपने आसपास और अपने ही वर्ग में देखे जाने चाहिए।

वैसे भी इस बात की ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है कि ऊपर-ऊपर से लिए हुए भोले विश्वास पर सन्देह करने वाली यह छानबीन जातीय संवेदनाओं और वर्णगत संस्कारों तक गहराई से की जाए। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने सारे आधुनिकीकरण के बावजूद हममें बहुत-कुछ ऐसा बचा रह जाता है जो घर, समाज, धर्म और इतिहास हमें विरासत में सौंपकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं और जिनकी जड़ों की गहराई का कई बार हमें ही पता नहीं होता। ताज्जुब है कि उनके तात्कालिक सन्दर्भ जहाँ हमें चेतन रूप से परेशान कर रहे होते हैं वहीं दूसरी ओर अनजाने में वे ही परिचालित भी करते हैं। यह एक अजीब, मारक लेकिन फितरी जद्दोजहद होती है। आप उसी से लड़ते हैं जो आपकी शक्ति होती है क्योंकि यही और यही विडम्बना शायद मानवीय नियति है।

शानी

साहित्य अकादेमी

रवीन्द्र भवन, नयी दिल्ली-110002

25 अक्टूबर, 1981

रचनावली के सम्पादन में अनेक दृष्टिकोण देखने में आए हैं, लेकिन किसी रचनावली का एक सामान्य तकाजा यह है कि सम्बन्धित रचनाकार की समस्त प्रकाशित-अप्रकाशित रचनाओं को उनके रचनाकालक्रमानुसार तर्तीब दी जाये। खण्डों की योजना अलबत्ता दो तरह से की जा सकती है। यदि रचनाकार का काम एक ही विधा में है तो लेखन-अवधि के हिसाब से रचनाओं को खण्डों में विभाजित किया जाये; अथवा विधाओं का वैविध्य है तो विधानुसार खण्ड बनाए जाएँ।

इस रचनावली में हमने दूसरी पद्धति का अनुसरण किया है। रचनाकालक्रम का भी यथासम्भव ध्यान रखा है। अन्तिम खण्ड में सामग्री के संयोजन में हमने कुछ स्वतन्त्रता ली है।

रचनावली की खण्ड-योजना इस प्रकार है:

खण्ड-1 : बस्तर से एक आवाज : कहानी शानी की,

1950 ई. से 1965 ई. तक की कहानियाँ।

परिशिष्ट : शानी की चार आरम्भिक कहानियाँ।

खण्ड-2 : शानी की 1965 ई. से अन्तिम दौर तक की कहानियाँ।

खण्ड-3 : ‘काला जल’ उपन्यास।

खण्ड-4 : तीन उपन्यास.‘साँप और सीढ़ी’, ‘एक लड़की की डायरी’, ‘नदी और सीपियाँ’।

परिशिष्ट : 1. एक अधूरा उपन्यास ‘कसक : आयशा’। 2. ‘फूल तोड़ना मना है’

(1980) और ‘नदी और सीपियाँ’ (1970) का पाठान्तर। 3. ‘फूल तोड़ना मना

है’ (1980) और ‘नदी और सीपियाँ’ (1988)। 4. ‘नदी और सीपियाँ’ प्रथम

संस्करण (1970) और वर्तमान उपलब्ध संस्करण (1988) का पाठान्तर।

खण्ड-5 : तीन गद्य-कृतियाँ.‘शालवनों का द्वीप’, ‘एक शहर में सपने बिकते हैं’, ‘नैना

कभी न दीठ’।

खण्ड-6 : ‘साक्षात्कार’, ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ एवं ‘कहानी’ पत्रिकाओं के

सम्पादकीय, स्फुट लेख, आत्मरचना : अभी दिल्ली दूर है, शानी की कविताएँ,

फेदरिको गार्सिया लोर्का की कविताओं के अनुवाद, समर्पण एवं पुस्तकों की भूमिकाएं, साक्षात्कार, ‘एक सदी की कहानी’ दूरदर्शन के लिए एक सीरियल का प्रस्ताव, शानी के पत्र।